|

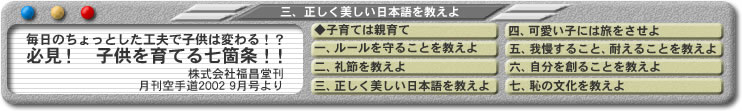

子供が生まれたその瞬間から、赤子の顔を見るたびに、「お早う」、「今日は」、「おやすみなさい」、「ごきげんいかが」と声をかけてやればよい。それらの言葉は、真白い紙に、インクが落ちるように、勢いよく染みてゆき、ある日、その子供の口から、そのままの形で飛び出して来ることは間違いない。 我が家の子供の母子手帳を見ると、満2歳でやっと、「どうもありがとうございました」は「もうもうた」と聞こえ、「ごめんなさい」は「しやい」としか聞こえず、電話は「し、し」で「も」が抜けている。 すごい略し方だが、本人はそのつもりだということが、次第に解ってきたものである。 ここで大切なことは、決して幼児語を使ってはならないということである。 子供が理解するか否かに関係なく、あくまで親は大人の、それも正しい日本語で語りかけるべきである。 私達夫婦は、そうやって2人の子供を育てて来た。そして、それには理由がある。 日本語は、世界の中でも特筆すべき高級な言語であるということである。 たとえば、相手を指すにも、「あなた」、「きみ」、「おまえ」、「てめえ」というように、相手によって使い分けることができる。 文字の上でも、片仮名、平仮名、そして漢字と、3種類の文字を持ち、これを自由に使いこなすことができるというのは、素晴らしい文化と言うべきである。 自分の国の言葉に誇りを持ち、その言語を上手に、しかも美しく使う訓練を、子供を育てる課程で是非努力して頂きたい。 正しい言葉、美しい言葉が使えることは、そのままその人の教養や品格を表すことになる。言葉の使い方によって、親と子、教師と生徒は対等ではないことを、自然に子供に理解させて欲しい。何故なら、ある意味では言葉が人間を作るからである。 そして今程、日本語が乱れたことはないのではないか。本来、日本語にはいわゆる丁寧語というものがあり、その使い方によって、長幼の序が明確に示されて来たものである。 しかし、残念ながら当今、言葉のプロであるべきテレビやラジオのアナウンサーでさえも、明らかに誤用している例は枚挙にいとまがないし、電車の中や街頭で耳にする女子高生の男言葉には唖然として、思わずその顔を見てしまう。こういう女性でも、将来母親になるかと思うと、正に暗澹たる思いである。 「ありがとう」と「ごめんなさい」、そして「お願いします」と素直に言える子供は、将来必ず良い社会人に育つと信じている。 |